Video e testo dell'intervento del Prof. Silvio Calzolari, Segretario di FOB, al Convegno Internazionale Diritto e libertà di credo in Europa, un cammino difficile, tenuto a Firenze il 18-19 gennaio 2018.

Libertà religiosa tra multiculturalismo e globalizzazione: alcune riflessioni sui valori condivisi

Perché ho scelto questo titolo come argomento della mia relazione? Prendendo spunto da una vicenda di cui hanno parlato molto i giornali italiani. La vicenda riguardava un giovane Sikh che era stato condannato da un tribunale perché trovato con una piccola spada rituale mentre si recava a pregare nel suo tempio. La Prima sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n.24084 del 15/05/2017 ha respinto l’istanza di ricorso presentata dal Sikh, confermando il giudizio. I giudici lo hanno ritenuto colpevole per trasporto di “arma impropria” (e fin qui non ci sarebbe niente da obiettare; anche un piccolo spadino rituale è pur sempre un’arma bianca) e in nome dei “valori” condivisi nel nostro Paese (si veda: Kirpan: il sacro e la sicurezza). Questa seconda motivazione mi aveva alquanto stupito. Come si può condannare una persona in nome dei “valori condivisi di un Paese”?

Le nozioni di sacro, profano, dignità umana, religione, laicità, persona, individuo costituiscono un ambito semantico ed epistemologico di particolare rilievo all’interno della cultura moderna e contemporanea dell’Occidente. In ambito teologico e religioso il sacro, come i concetti di persona, di dignità umana e di laicità assumono definizioni, nomi e significati particolari in riferimento a tradizioni culturali e a sistemi di pensiero, in ogni area geografica del nostro mondo, molto diversi tra loro. Sono concetti che, pur utilizzando uno stesso lessico (occidentale; ma a quale Occidente si riferiscono? All’Europa? Agli Stati Uniti? E a quale secolo o periodo storico?) e pur essendo alla base di molte legislazioni di stati democratici, non corrispondono a nozioni univoche ma ricevono significato da matrici culturali, filosofiche e teologiche molto diverse. La sfida dei nostri tempi è quella dell’incontro fra le diverse identità plurali; ma l’incontro non può e non deve svolgersi dentro schemi concettuali che, spesso, pongono come obbiettivo primario l’omologazione in difesa della propria cultura, della propria religione o di se stessi. L’interculturalità è la caratteristica principale di questo nostro mondo in continuo e rapidissimo cambiamento. Ma interculturalità non vuol dire cercare di definire – attraverso il confronto ed il dialogo – i “valori” che possano essere ”universalmente” condivisibili attraverso le strutture mentali e le costruzioni concettuali occidentali. Fra questi anche lo stesso concetto di democrazia che, è stato a lungo ritenuto (e perché no? forse anche a ragione) un valore universale. Ma è proprio così? I diritti e gli obblighi che ne derivano sono effettivamente centrali per gli altri? Sono condivisi? È lecito, dal momento che si riconosce la necessità della tutela del pluralismo (religioso, culturale, ecc.) delle minoranze, invitare culture diverse ad una passiva omologazione alla cultura e ai “valori” dell’Occidente? Nel caso del Sikh, ai “valori” del Paese ospitante? Cioè: dell’Italia?

E poi cosa sono i “valori”? La parola “valore” è vaga ed indefinita, portatrice di innumerevoli significati che cambiano con il tempo e con il mutare dei costumi e delle abitudini. È lecito voler piegare appartenenti ad altre culture e religioni a parametri a loro estranei? Ai “valori” occidentali? Ma cosa significa “Occidente”? Anche questa parola è ambigua e varia con il passare del tempo: “Non sarebbe l’ora che voi occidentali vi liberaste una volta per tutte dall’arrogante ingenuità con cui andate sottoponendo gli altri popoli ai vostri schemi mentali giudicandoli sulla scala dei vostri valori?” Queste parole non sono state pronunciate da un Imam più o meno integralista ma da uno dei più grandi scrittori tedeschi Thomas Mann (1875-1955) in quel libro quasi profetico che è: “Considerazioni di un Impolitico”. Lo scrisse, tra il 1915 ed il 1918, in un momento storico particolare, quando la Germania (a differenza di quella di oggi) non si identificava con l’Occidente, e con quel termine qualificava la civiltà anglo-americana e francese.

Per prima cosa vediamo di analizzare le parole: “valore”/“valori”. Il termine “valore” deriva da una parola latina post-classica (“valor”) connessa con “valeo”, cioè: “aver potenza”, “stare bene”, “avere importanza per la vita” che, molto probabilmente ha origine in una antica radice indoeuropea: “bal-a”, o “val-a”, che significa “forza”. In greco il termine che più si avvicina al nostro concetto di “valore” è: “axios”, cioè: “valido”, “degno” (da cui: “assiologia”, la scienza che studia ciò che nel mondo è o che ha un valore). In italiano il termine “valore” compare già in Dante con il significato generico di “potenza” (“Inferno” XXVI,99; “Paradiso” XXI,15). Dalla fine del Medioevo in poi fu utilizzato per specificare il valore militare; nel Settecento il termine fece il suo ingresso nel campo dell’economia per merito della scuola dei filosofi-economisti inglesi. Da quell’ambito la parola è passata al linguaggio filosofico (specialmente dell’Etica), ad indicare qualcosa che viene riconosciuto dagli uomini come particolarmente importante, tale da costituire oggetto d’ammirazione, criterio di giudizio e fine da perseguirsi. Il “valore”, in pratica è diventato la misura del grado di perfezione o di importanza attribuiti ad una cosa. Nel linguaggio quotidiano, nella vita di tutti i giorni, la parola “valore”, nelle sue varie accezioni, riferita a persona, indica il possesso di doti intellettuali e morali (ma anche fisiche e professionali).

I grandi filosofi occidentali, dall’antichità all’epoca moderna (Platone 428?-348? a. Cr., Aristotele 384?-322? a. Cr., Plotino 203?-270?, Avicenna 980-1037, Tommaso d’Aquino 1225-1274, Cartesio 1596-1650, Hume 1711-1776, Kant 1724-1804, ecc.) non hanno quasi mai affrontato il tema specifico dei “valori”. Tutte le loro domande erano rivolte all’essere, al conoscere, al volere, all’uomo e a Dio. Le loro questioni riguardavano la bontà, il problema del male, la bellezza, la libertà dell’uomo. Una volta, in Occidente, i linguaggi della filosofia e della religione al posto della parola “valore” (e della sua negazione: “mancanza di valore”, cioè: “disvalore”) utilizzavano altri termini: “bene” e “male”. Questo quando il bene e il male non erano ancora qualcosa di soggettivo, ma erano riconosciuti e condivisi da tutti. Il bene si identificava, con il trascendente, con le regole imposte dal mondo religioso, con gli ideali della comunità e con le norme della tradizione. Nella cultura dell’Europa cristiana, specialmente dal medioevo in poi, c’era l’oggettività del bene, che era evidente, indiscutibile, non valutabile. Staccarsi da questo sistema normativo era il male. Le regole e gli ideali si trasmettevano di generazione in generazione, e attraverso il loro perpetuarsi la società si garantiva la sopravvivenza. Questo sistema normativo era una specie di strategia che le società avevano escogitato per conservarsi attraverso i secoli. Ma con la modernità il nostro Occidente si è trovato di fronte a realtà che hanno messo in crisi i sistemi di appartenenza. Fu Nietzsche (1844-1900) in “Così Parlò Zaratustra” (1883) e nei “Manoscritti postumi” (1888-1889) a sollevare con forza la questione dei “valori”. Questo pensatore tedesco fu uno tra i primi ad avere una chiara percezione che la cultura occidentale avesse imboccato inesorabilmente il viale del tramonto e che si avvicinasse rapidamente il giorno della sua fine. Così prospettò una nuova concezione dell’uomo e del mondo in cui, fatta piazza pulita di tutti i principi assoluti, religiosi, metafisici e trascendenti, trovavano posto soltanto i “valori” storici, naturali ed immanenti. Per Nietzsche i “valori” assoluti sarebbero solo menzogne “offerti al volgo dai preti e dai sovrani per tenerlo buono, mansueto, sottomesso” (Friedrich Nietzsche, “Frammenti Postumi 1888-1889”, Adelphi, Milano, 1974, pagg. 414-415). I soli “valori” autentici sarebbero quelli del corpo, della vita e di questo mondo (“Trasvalutazione dei Valori”). La critica che Nietzsche mosse contro i “valori” assoluti nacque da un paradigma di pensiero che è poi divenuto molto comune nella speculazione filosofica del nostro Occidente: i “valori” assoluti di qualsiasi ordine (metafisico, religioso, morale) sono un ostacolo alla libertà, alla promozione e al progresso dell’uomo, perché incatenerebbero al dogma la vita e l’esistenza dell’uomo. Nel tempo, con la perdita dei sistemi di riferimento, con la secolarizzazione ed il troppo rapido incontro con altre culture e tradizioni, nelle società occidentali il soggetto è diventato titolare di libertà di giudizio e anche il bene ed il male sono stati posti sotto la lente della “valutazione”; il bene è diventato un “valore” ed il male una mancanza di “valore“. Nella modernità l’individuo può “valutare”, misurare, scegliere, attribuire un valore. Ma il “valore”, come dai suoi presupposti economici, è qualcosa che può cambiare, che si può contrattare, che si può patteggiare. La nuova dimensione del “valore” ha rafforzato la libertà dell’uomo, ma ha anche annullato le certezze. Con la soggettivazione del giudizio la scelta non è più tra il “bene” ed il “male”, ma sul decidere su cosa sia il “bene” e cosa sia il “male”. Con l’emancipazione il soggetto è diventato lui stesso titolare di “valori”, perché sa che può e che deve valutare. Il poter valutare, sciogliendo i vincoli del dogma, è una vera e propria forma di “libertà”. Ma qualsiasi libertà non potrà mai essere “assoluta” perché vincolata, oltre che dalla stessa natura “finita” dell’uomo, anche dalle scelte possibili proposte dalla società dove l’individuo vive e si relaziona.

Mi si perdoni una digressione etimologica. La parola “libertà” (dal termine latino: “libertas”, cioè: “l’essere liberi”, da cui: “liber”, cioè: “l’uomo legalmente libero e non schiavo”; in greco: “eleutheria”, cioè: “libertà dalla schiavitù e dal tiranno”, proveniente dalla radice indoeuropea: “lend”, da dove, nell’antico tedesco, derivò il verbo “lindern”, cioè: “affrancare”, “liberare”), nel suo significato originario era intesa con un significato collettivo: gli antichi ben sapevano che non si può essere liberi da soli e che la libertà si forma solo attraverso la comunità, nella relazione con gli altri (da questo concetto ebbe origine, probabilmente, la parola tedesca “Freiheit” (“libertà”), intimamente connessa a “Friede”, cioè: “pace”, e al termine inglese “free”, collegato a: “Freunde”, ossia: “amicizia”).

In questo mondo l’assoluta e incondizionata libertà non potrà mai esistere (voler esseri liberi in assoluto corrisponderebbe alla follia, al delirio dell’estasi mistica). La libertà individuale nasce dal rapporto con gli altri e identifica la condotta di un gruppo, di una comunità, di una stirpe. L’idea di libertà in senso filosofico, universale e astratto, nacque solo nell’Europa moderna. Possiamo trovarne traccia nel “Secondo Trattato sul Governo” (1690), di John Locke (1632-1704), quando il filosofo inglese affermò l’esistenza di alcuni diritti fondamentali che gli uomini possederebbero fin dal più antico stato di natura: la vita, la stessa libertà e la proprietà.

Ma torniamo ai nostri “valori”….

Il regno dei “valori” è straordinariamente vasto: in pratica può abbracciare ogni pensiero, ogni azione, ogni cosa; è una categoria che può includere tutto: beni economici e spirituali ma anche realtà metafisiche e trascendenti. È possibile effettuare una classificazione dei valori? Pare di sì e qualcuno, in Occidente, ci ha provato: è il caso del filosofo Max Scheler (1874-1928) e del gesuita neo-tomista francese Joseph De Finance (1904-2000). Secondo i due studiosi (le loro classificazioni sono quasi analoghe) i “valori” si ordinerebbero a seconda del loro riferimento, più o meno diretto, alla dimensione spirituale dell’uomo. Su questa base si potrebbero dividere in quattro gruppi ben definiti: a) i “valori” dell’uomo come tale (edonistici e biologici); b) i “valori” premorali, legati a necessità sociali e culturali (cioè: i “valori” economici, intellettuali, estetici, ecc.); c) i “valori” morali, che riguardano l’esercizio della libertà in ordine al dovere e al bene; d) i “valori” spirituali, che si riferiscono alla sfera del sacro e a Dio. Per esemplificare vediamo di analizzare sinteticamente alcuni di questi “valori”: quello “economico”, alla base di tutte le società, è sommamente ricercato perché ritenuto fondamento della sopravvivenza, e quindi utile; il “valore” estetico corrisponde ad un certo grado, ovvero, ad una certa concezione del “bello”; quello “scientifico” è ciò che si ritiene rispondente ad una legge accertata e sicura (nella società moderna, in pratica, corrisponde al “vero”); quello “storico” corrisponderebbe a ciò che è provato e documentato come fatto realmente accaduto. Il “valore” filosofico corrisponderebbe, invece, a ciò che sembra più rispondente o compatibile con le esigenze della “ragione” umana. Nella filosofia occidentale, a lungo si è distinto tra “valore assoluto” (ciò che risponde all’idea astratta della perfezione e della presunta “verità”) e “relativo” (che è subordinato a quell’idea, senza,però, raggiungerla). Dal punto di vista gnoseologico, etico, estetico, economico e anche religioso un’idea potrebbe avere “valore” assoluto se si prestasse ad essere accettata da tutti (diventerebbe così la “verità”), e relativo, se soltanto pochi decidessero di accettarla (in pratica rimarrebbe una “opinione”). Un’importante corrente filosofica occidentale dell’ultimo Ottocento e del primo Novecento si denominò “filosofia dei valori”; a quel movimento di idee appartennero, fra gli altri, anche Wilhelm Windelband (1848- 1915), Heinrich Rickert (1836-1936) Harald Hoeffding (1843-1931) ed il nostro Nicola Abbagnano (1901-1990) che introdusse il concetto di “valore” nell’Esistenzialismo. La scuola “dei valori” ritenne che la filosofia dovesse occuparsi principalmente di come si potessero attribuire dei “valori universali” a determinate rappresentazioni e azioni degli uomini. Così le “scienze della natura” andrebbero distinte da quelle dello spirito; le prime mirerebbero a determinare delle “leggi” fisiche universali; quelle dello “spirito” cercherebbero, invece di determinare dei “valori” universali, fatti derivare da principi morali. In pratica il significato della realtà, la concezione del mondo e della vita, andrebbero fatti derivare dai “valori” morali, ritenuti universali, o, viceversa, la realtà andrebbe interpretata esclusivamente da un punto di vista morale. Credo sia utile ricordare che fu Immanuel Kant (1724-1804) ad istituire l’idea di un universale etico sottoposto all’esigenza di validità della conoscenza; per Kant il “bene” suggerito dalla “ragion pratica” sarebbe determinato da un concetto che lo renderebbe oggettivamente universale, indipendentemente da qualsiasi condizionamento culturale (“Critica della ragion pura”, si veda la “Dialettica trascendentale” e “Dei concetti della ragion pura”; nella “Critica del giudizio”, si veda: l’“Analitica del bello”, paragrafi: 8-9 e 18-22). Naturalmente Kant non si occupò mai di altre culture e sviluppò la propria riflessione unicamente all’interno della tradizione europea; come abbiamo precedentemente accennato, dovremmo attendere Nietzsche perché, col tramonto di questa concezione, emergesse l’idea di un possibile punto di vista diverso sui “valori”.

Ma ritorniamo alla classificazione di Max Scheler che è servita come fondamento ad ogni successiva classificazione della gerarchia dei “valori”. In pratica, in questa sistematizzazione l’intero ambito dell’esistenza umana sarebbe suddivisibile in tre poli principali, “valori” essi stessi: la natura, l’uomo e Dio (il Trascendente o il “Sommo Bene”). Ma questa suddivisione può essere considerata “universale”? O è figlia, anch’essa, del pensiero occidentale? Ben prima di Scheler, uno dei primi a rendersi conto di come fosse poco universale fu il gesuita Matteo Ricci (1552-1610), quando cercò di spiegare il Catechismo della Chiesa cattolica ai cinesi. Nell’antica Cina (ma, in parte lo è ancora oggi) la divinità era immanente, si confondeva con il tutto e con il nulla; pervadeva la natura e tutti gli esseri. In pratica nella Cina del 1600 non esistevano ancora il concetto ed il nome di un “Dio” universale così come in uso nel pensiero europeo. Il nostro missionario dovette inventarseli. Il nuovo Dio fu chiamato: “Tian Zhu”, ossia: “Signore del Cielo” (“Tian Zhu shiyi”, 1603; si veda: Matteo Ricci, “Il vero significato del Signore del Cielo”, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2006). Qualcosa di simile accadde anche in Giappone dove non si conosceva la triplice divisione: natura, uomo, Dio. Ancora oggi, nello Shintoismo vi è una profonda comunione, una sostanziale identità fra gli dèi (“Kami”), la natura (“shizen”, o: “jinen”) e l’uomo; tra di loro c’è una circolarità di ruoli, perché anche la natura è spirito ed è animata. Anzi, la natura viene sentita come essenzialmente divina, sacra, misura finale d’ogni bellezza e verità. In altre parole, come avrò modo di analizzare meglio alla fine di questa mia relazione, l’Assoluto non è ultraterreno, sovrannaturale, ma è ora, è questa vita, questo mondo. La parola “shizen” (“essere così come si è in se stessi”) ben esprime il significato di una ”natura” che si produce da se stessa, e non procede da Dio, da un Trascendente.

Ma, siamo andati un po’ oltre, torniamo ai nostri “valori”.

Tutte le culture si sono sviluppate dicendo dei sì e dei no, e ogni società si è costruita selezionando nell’arco di tutte le possibilità umane quelle più confacenti ai suoi bisogni. Ogni civiltà, per poter sopravvivere, ha dovuto scegliere alcune modalità di agire escludendone altre; le prime furono collocate nel sistema normativo di guida per la comunità, e poi nel quadro dei “valori”; le altre, considerate potenzialmente pericolose, tra ciò che era ritenuto in opposizione ai “valori”.

Come abbiamo visto, la parola “valore” nella sua forma plurale (“valori”) ha, nel tempo, assunto un significato assai articolato. I “valori” sono parametri di valutazione più o meno oggettivi, nel senso che sono intersoggettivi, anche se prodotti da atti di valutazione soggettivi. Si formano più o meno lentamente, senza che nessuno l’abbia voluto o previsto. Essendo originati da valutazioni soggettive (anche se espresse da un gruppo) possono variare a seconda dei diversi periodi storici ed entrare in conflitto con le attribuzioni di valore espresse da altre culture. I “valori” cambiano da società a società e si modificano nel corso della storia; sono il risultato del comportamento di ciascuno, ma contemporaneamente sono una realtà che coordina il comportamento singolo e collettivo, tanto da manifestarsi con una consistenza autonoma. In pratica il sistema dei “valori” può essere considerato un sistema di accordi condivisi. I “valori” non sono cose astratte, entità in sé; ma autentiche dimensioni della realtà; se una società crede in un qualche “valore”, questo entra, a buon diritto, a far parte del mondo. E, può capitare che alcuni di questi “valori”, che si esprimono attraverso la relazione fra gli individui, possano diventare autentiche linee etiche di orientamento per una società o una cultura intenta a realizzare un suo particolare progetto d’umanità. In questo caso, divengono norme di condotta volte alla regolazione dei rapporti sociali. Tutte le diverse forme di etica, in ogni società, sono state sempre strategie per raggiungere il benessere, la pace e quindi, una possibile e, forse utopica, “felicità”. Nelle società e nelle culture dove la differenza tra il “bene” ed il “male” era considerata oggettiva, il sistema valutativo era incentrato sull’applicazione di quel “bene” nella propria vita; in altre parole era focalizzato sull’obbedienza. Con la soggettivazione l’individuo si è “emancipato” dall’obbedienza ed è diventato responsabile delle proprie azioni, dei propri desideri e aspirazioni. Ma la parola “responsabilità” (che deriva dal verbo latino: “respondeo”) implica il: “rispondere/dar conto ad altri”. In altre parole, nella costituzione dei “valori” c’è sempre un vincolo con gli altri, e non tutto può essere permesso. Il problema della “responsabilità”, che in Occidente ha dato vita a grandi dibattiti filosofici e religiosi, è molto complesso e non è questa la sede per approfondirlo.

Precedentemente abbiamo affermato che i “valori” sono autentiche espressioni della realtà, e certamente, per certi versi, lo sono; ma, come abbiamo visto, corrispondono a “valutazioni” e quindi sono anche effimeri e possono avere la consistenza del sogno. Ma qual è la natura dei “valori”? Da giovane, il logico e filosofo austriaco Ludwig Wittgenstein (1889-1951) nel suo “Tractatus logico-philosophicus” dichiarò apertamente che i “valori” non esisterebbero perché: ”il mondo è la totalità dei fatti” (“Tractatus logico-philosophicus” a cura di Amedeo Giovanni Conte, Einaudi, Torino,1964, p.1.1). I “valori”, per Wittgenstein, non sono delle cose fisiche, atomicamente composte; non sono qualcosa che si può toccare, vedere, gustare, misurare o pesare “oggettivamente”, cioè materialmente. In senso stretto, i “valori” sarebbero solo una costruzione dalla mente dell’uomo. Anche il filosofo ed epistemologo John Leslie Mackie (1917-1981), negò l’esistenza di “valori” oggettivi, indipendenti dalla mente di chi li avesse ritenuti tali; di conseguenza anche i “giudizi di valore” non corrisponderebbero ad alcunché realmente parte della realtà. I “valori” sarebbero solo invenzioni umane: “Se esistessero valori oggettivi, dovrebbero consistere di entità, qualità o relazioni di un tipo molto strano (“queer”), completamente diversi da qualsiasi altra cosa esistente nell’universo” (John Leslie Mackie, “Etica: Inventare il giusto e l’ingiusto”, Giappichelli, Torino, 2001, pagg. 43-45). È il celebre argomento della “stranezza” (“queerness”) che Mackie utilizzò per concludere che: “l’asserzione in base alla quale esistono valori oggettivi o entità intrinsecamente prescritte o caratteristiche di un certo tipo che i giudizi morali presupporrebbero, non è priva di significato, ma semplicemente falsa” (John Leslie Mackie, “Etica….”, op. cit. pag. 45). Per Mackie, affermare l’esistenza oggettiva dei “valori” sarebbe un’asserzione ontologicamente priva di senso, frutto di un errore che nascerebbe dal ritenere qualità proprie dell’oggetto, che sarebbero solo proiezioni dei nostri desideri o stati mentali. In altre parole, l’uomo acquisterebbe “la nozione di qualcosa di oggettivamente buono, o dotato di un valore intrinseco, mediante il rovesciamento della direzione di dipendenza, rendendo il desiderio dipendente dalla bontà invece di rendere la bontà dipendente dal desiderio”(John Leslie Mackie, “Etica…”, op. cit. pag.49). Questa proiezione produrrebbe l’illusione che i “valori” possano corrispondere realmente agli oggetti o che ne siano proprietà: “… l’errore è nella tendenza a rinvenire i nostri sentimenti direttamente dagli oggetti. Se, ad esempio, un fungo ci appare sgradevole, siamo inclini a attribuire al fungo medesimo una qualità naturale di sgradevolezza” (John Leslie Mackie, “Etica…”, op. cit. pag.49). Lo studio della realtà ci invita a credere nei “fatti” non nei presunti “valori” che riteniamo “veri” in quanto ci appaiono come auto-evidenti. Una società può spingerci a credere in certi “valori”, perché se non lo facessimo, potremmo averne delle conseguenze (amministrative, penali, ecc.) anche dannose; ma la realtà non può costringerci a crederci realmente (perché ognuno di noi può liberamente valutare e decidere) se non facessero parte dei nostri desideri. Quindi, in ultima analisi, parlare di “valori” è una maniera di parlare dei desideri dell’uomo. Quando nelle nostre discussioni parliamo del “valore della libertà”, del “valore” della musica, o di quelli dell’arte o della democrazia, evidentemente parliamo di cose che apprezziamo e che desideriamo che tutti possano sperimentare. Quando affermiamo che “la democrazia è un valore”, significa che, in linea di massima, vorremmo che la nostra società fosse realmente democratica. Generalizzando, potremmo affermare che quando una persona vuole che tutti condividano una certa cosa, questa persona pensa che quella certa cosa sia un “valore”. Ma in realtà è solo un modo di parlare di un desiderio particolare di un individuo o di un gruppo più o meno allargato. Questi “valori” particolari possono guidare le nostre azioni, i nostri pensieri e i nostri sentimenti. Così, per esempio, se riconosco il “valore” della musica, andrò ai concerti, prenderò lezioni di pianoforte o di chitarra, leggerò libri sull’argomento. Se riconosco il “valore” della cortesia cercherò di comprendere le convenzioni della società dove mi trovo, in modo di non offendere la sensibilità di qualcuno. Ogni mia azione sarà guidata dai sentimenti che mi ispirano e che danno forma al mio modo di pensare. Ma come possiamo convincere tutti che la musica o la cortesia sono dei “valori”? È possibile farli diventare “valori” universali e condivisi? Si può far cambiare idea a chi non condivide i nostri convincimenti? I nostri “valori”, o quelli della comunità a cui apparteniamo, come si possono conciliare con la diversità d’opinione degli altri? Naturalmente, nessuna società o stato democratico dovrebbero imporre l’accettazione di uno “stile di vita” orientato su “valori” predefiniti; in un mondo di uomini liberi ognuno dovrebbe avere la possibilità di fare liberamente le sue scelte. Ma è proprio così? Il problema non è di facile risoluzione. Come si può pensare di coniugare all’interno di uno stesso giudizio sia il singolare che l’universale? Il condizionato e l’assoluto? Come posso dar “valore” alla mia concezione del mondo tenendo, però, presente le diversità culturali degli altri? Ricordiamo la deduzione kantiana riguardo al “bello”: il mio è un giudizio individuale, anche se pretendo che venga condiviso da tutti. Ne faccio una regola generale, o per lo meno, estendo questa regola a tutti, come se si trattasse di un giudizio oggettivo e di adesione universale, “a priori”, che non necessita di alcuna verifica o riscontro. Ma qual è il fondamento teorico dal quale il mio giudizio trae l’autorità? Anche Kant non riuscì ad indicarlo. L’unica cosa certa è che il suo essere indica un’istanza incontestabile a cui tutti gli uomini sembrano tendere, a cui, però non possiamo attribuire un nome o un fondamento. Kant parlò di “una legge universale che non può essere indicata” (si veda: “Critica del giudizio”, “Analitica del bello”, par. 18). Speriamo che quest’anelito all’adesione da parte di tutti possa spingere le culture a dialogare, cercando una mutua comprensione sul piano dei “valori”.

Abbiamo visto che i “valori” sono realtà che condizionano il comportamento singolo e collettivo, tanto da manifestarsi con una consistenza autonoma; e abbiamo accennato che possono ispirare delle vere e proprie norme di condotta volte alla regolazione dei rapporti sociali. Cerchiamo, allora, di spiegare come funzionano; prima di tutto occorre tener presente che i “valori” non ci guidano in quanto persone isolate, singoli individui fuori dal contesto sociale, ma come uomini e donne che cercano di convivere con gli altri. Una volta il matematico Hilary Putnam (1926-2016) affermò che: “i significati non stanno nella testa”, cioè: “Meaning just ain’t in the head” (Hilary Putnam, “The Meaning of Meaning”, in: “Mind, Language, Reality”, sta in: “Philosophical Papers”, vol. 2, Cambridge, Cambridge University Press, 1975, pag.227). Putnam voleva dire che la ragione per la quale ognuno di noi ha la possibilità di poter parlare di un qualsiasi argomento deriva dalle nostre circostanze sociali e culturali di condivisione. Così, per esempio, posso parlare di “buchi neri” non perché abbia particolare conoscenze di astrofisica, ma solo per aver avuto occasione di leggere i libri di Stephen Hawkins (1942-2018). Ognuno di noi può affermare l’esistenza degli elettroni o dei “campi” quantici senza avere la minima idea di cosa siano, o senza sapere esattamente di cosa stia parlando. La ragione per la quale possiamo discutere e “significare” qualcosa, è che nella nostra comunità linguistica, vi sono persone, alle quali far riferimento, che hanno conoscenze specifiche sugli elettroni, la fisica quantistica o su qualsiasi altro argomento. Il significato di ciò che penso e dico non dipende da quello che ho in testa, ma da ciò che ho imparato, anche superficialmente, dagli altri. Lo stesso principio vale anche per il vocabolario etico-filosofico. Se “i significati non stanno nella testa”, a maggior ragione non vi staranno nemmeno i principi etico-morali e i “valori”. I concetti di “bontà” e “cattiveria” (solo per fare alcuni esempi) racchiudono sempre una sorta di consenso sociale. Se un individuo completamente isolato dal mondo decidesse che la “bontà” fosse un male e che la “cattiveria” un bene, o che il “coraggio” fosse un male e la “viltà” un “valore”, agirebbe come Humpty-Dumpty, il personaggio a cui Lewis Carrol (1832-1898) fece affermare: “Quando uso una parola… essa significa esattamente ciò che voglio che significhi, né più né meno” (Lewis Carroll, “Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie- Attraverso lo Specchio”, Mondadori, Milano, 2010, pagg. 203-204). In altre parole anche i “valori” si trasmettono con il linguaggio; sono un forma di linguaggio. Ed il linguaggio è una cosa pubblica; è qualcosa che condividiamo con gli altri membri della nostra comunità. Il linguaggio dei “valori” è uno dei modi più importanti che abbiamo per coordinare la nostra vita con quella degli altri (linguaggio valutativo). Quando qualcuno parla solo per se stesso, viene considerato nella migliore delle ipotesi uno stravagante asociale, in quella peggiore un “pazzo”.

Così i “valori”, insieme alle idee ed ai concetti, nascono e si sviluppano con l’apprendimento del linguaggio, insieme agli insegnamenti e all’istruzione che riceviamo. Il linguaggio, fin dall’infanzia, ci forma nella cultura di appartenenza, ed è solo culturalmente che l’uomo si può esprimere ed elaborare pensieri ed opinioni. Anche la nostra reazione di fronte alle nuove esperienze dipende da quello che ci hanno insegnato; tutti noi ci siamo formati in una famiglia ed in una società che ci ha trasmesso, in partenza, una vasta gamma di principi e credenze che non avremmo potuto formarci da soli. Ed il linguaggio cambia da famiglia a famiglia, da comunità a comunità, da paese a paese, da nazione a nazione. Alcuni criteri di valutazione possono trovare fondamento nella nostra natura biologica (es.: il concetto di colore) ma come potremmo avere altri concetti, come ad esempio quelli di democrazia, libertà, diritti, oppure quelli di magia, filosofia, religione ed infiniti altri, se non ce li avessero trasmessi? Non c’è nulla di irragionevole nel fatto che, in passato (ed in alcune culture, in parte, ancora oggi), molti uomini dei quattro continenti abbiano creduto (o ancora credano) alla magia. Era (ed è) una cosa normale; ci credevano (e ancora, in parte, ci credono) tutti. Probabilmente, in altre epoche, ci avrei creduto anch’io. E poi… le cose, nel nostro Occidente, ritenuto “evoluto” e modernizzato, sono davvero così diverse? Alcune persone credono all’esistenza degli alieni, degli ufo o dei folletti; altri si affidano, alla scienza, altri ancora ai “valori” della filosofia o della religione (qualunque essa sia), solo perché hanno avuto un “materiale” diverso da studiare che li ha forniti di strumenti differenti con i quali ragionare e “valutare” il mondo. Spesso le credenze personali ed i “valori” familiari s’intrecciano con le usanze e le convenzioni della comunità di appartenenza; altre volte, specialmente se contrari al sistema di “valori” della maggioranza, creano disagi e motivi di conflitto. Prendiamo, per esempio, il concetto di “famiglia”. Nelle nostre società, il “valore” attribuito alla famiglia, sta cambiando rapidamente. Nei secoli scorsi, in Occidente, la famiglia era un nucleo composto da un padre, una madre ed i figli (patrilinearità). Oggi non è più così, e accanto ai nuclei tradizionali ve ne sono altri che, un tempo, sarebbero stati perseguiti dai codici normativi (padre/padre; madre/madre); poi ci sono le famiglie di altre culture e dalle diverse tradizioni ma altrettanto “vere” perché reali: la poligamia dell’islam, la famiglia matrilineare di certi popoli africani, il matrimonio tra parenti stretti, alcune antiche tradizioni che da noi potrebbero integrare il reato d’incesto o certi riti matrimoniali che potrebbero apparirci come veri e propri sequestri di persona, e altre usanze ancora. Spesso (lasciando da parte i reati contro le persone, in ogni modo da perseguire) sono i principi appartenenti alla cultura dove siamo cresciuti a farci apparire un certo sistema sensato o pure no. Però, specialmente in Occidente, ci piace pensare che, in nome di una comune umanità, dell’universalità, il linguaggio dei “valori” di ogni cultura coincida abbastanza con quello delle altre, ed in modo particolare con la nostra. Ma le cose non stanno affatto così. Ribaltando l’ottica, può accadere che un cittadino straniero trovi nel Paese che lo sta ospitando regole di condotta, “valori”, norme penali diverse da quelle del Paese d’origine, e tale diversità è dovuta, in molti casi, alla diversità di cultura. È il caso del nostro giovane Sikh, di cui abbiamo parlato all’inizio di questa nostra riflessione. Talvolta, ciò che da noi è tollerato o è addirittura un “valore”, nel Paese d’origine di un qualsiasi straniero non è accettato o è un “disvalore”. E naturalmente, può accadere il contrario: ciò che noi consideriamo con leggerezza, come una usanza antiquata, obsoleta, e quindi da non prendere in considerazione, potrebbe essere invece carico di “valore”.

Come deve reagire il diritto penale ai possibili reati culturalmente motivati? Deve trovare una giustificazione? Una motivazione culturale? Forse più che di leggi speciali i legislatori avrebbero bisogno del buon senso…. Come dobbiamo orientarci? La moderna società occidentale, prendendo coscienza dell’irriducibile pluralità delle culture, non dovrebbe aver la pretesa di universalizzare i propri “valori” culturali facendoli assurgere ad unità di misura di ogni altra. Ma non è una cosa facile da attuarsi perché l’uomo occidentale figlio, volente o nolente, della filosofia platonica e del Cristianesimo, ha da sempre avvertito il bisogno di universalizzare, di costruire “massimi sistemi”, di trovare un fondamento all’umanità condivisa. Come non ricordare, di nuovo, Immanuel Kant? Il filosofo tedesco nella “Critica della ragion pura” presentò un elenco di categorie che definì espressamente non linguistiche ma dell’intelletto; sarebbero stati “concetti fondamentali” posseduti a priori dalla spirito. Tali categorie coinciderebbero con le funzioni logiche ottenute per deduzione a partire da una prospettiva trascendentale (Immanuel Kant, “Critica della ragion pura”, in: “Analitica trascendentale”,1,2). Il problema è che quando l’universalità logica si allinea e si sovrappone a quella dei “valori” che, molte volte, appartengono, come abbiamo visto, al mondo dell’etica, possono venire a crearsi nuove generalizzazioni che talvolta sfociano nel dogma. Come non ricordare l’avvicinamento della morale aristotelica al monoteismo? L’allineamento dei due principi favorì l’assimilazione del Bene supremo (o della Felicità) alla visione del divino sulla quale il tomismo aveva costruito il suo universale. Così venne ad istituirsi il paradigma cristiano che presto si diffuse a livello globale. Contrariamente a quanto si crede l’idea dell’espansionismo planetario dell’Occidente non è nata in tempi moderni con la globalizzazione economica, ma con il Cristianesimo, la filosofia e la scienza. Pensiamo a Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716) che oltre ad ipotizzare un linguaggio “filosofico” con caratteristiche universali, pensò di introdurre la numerazione “binaria”, di sua invenzione, in Cina per convertire l’imperatore al Cristianesimo. I missionari gesuiti nel Celeste impero, che lo avevano informato della passione del Sovrano per le scienze occidentali, dovevano essere i propagatori del nuovo verbo matematico-cristiano. Il filosofo tedesco in una lettera inviata il 2 gennaio 1697 a Rodolfo Augusto, Duca di Brunswick, scrisse che era in corrispondenza con padre Filippo Grimaldi (1638-1712), che si trovava in Cina, e che aveva fatto recapitare al gesuita il suo nuovo codice binario nella speranza che “quell’immagine del segreto della creazione potesse fare una grande impressione sull’Imperatore e sulle persone intelligenti di quel Paese”, così che si convertissero alla fede cristiana. I progetti planetari di Leibniz non portarono a grandi risultati, ma l’Occidente non perse mai la tendenza a espandersi ovunque, inglobando a sé tutte le altre culture che, il più delle volte, considerò quasi fossero una materia da utilizzare e plasmare.

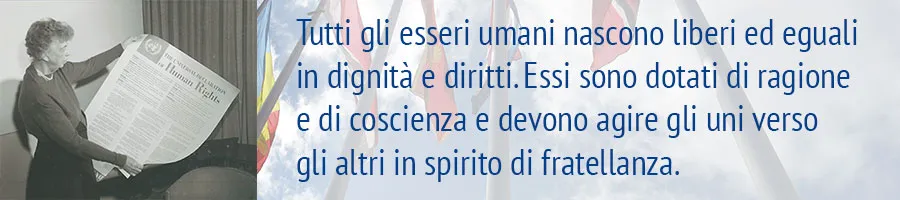

Nell’epoca moderna, con il declino del sacro e la consapevolezza della frammentazione delle idee, l’Occidente alla ricerca di un senso, forse anche di una unità perduta, ha cercato di costruire dei surrogati del “bene” metafisico non fondati su dogmi e concetti religiosi. Così ha elaborato progetti universali di “valore”. Ne abbiamo molteplici esempi: dai “Bill of Rights” inglesi del 1679 ai “valori” della Rivoluzione francese (“liberté”, “égalité”, “fraternité”) che furono proclamati dalla “Dichiarazione dei diritti” umani del 1789 (che nacque dalla protesta contro il dispotismo di un potere regio e che ancora si fregiava di un’aura mitica: “in presenza e sotto gli auspici dell’Essere supremo”).

Un elemento chiave del pensiero illuminista francese del XVIII secolo, che portò alla “Dichiarazione” del 1789, era la pretesa di validità universale. Secondo quei principi la ragione umana non sarebbe vincolata ad alcuna cultura, credo o tradizione religiosa, ma sarebbe universale; l’attività della ragione si sarebbe dovuta svolgere liberamente senza ingerenze religiose (in applicazione dell’esortazione con la quale Voltaire, nel 1762, firmava le sue lettere: “ècrasez l’infàme”, cioè: “eliminate il pericoloso non senso”, rivolto contro l’attività dei preti cattolici). I presupposti illuministi avrebbero potuto essere anche buoni, ma i risultati furono, in verità, piuttosto deleteri, perché con quel preteso universalismo si cominciò ad indagare non solo la cultura europea ma anche quella degli altri; questa chiave di lettura, ispirò il nascente orientalismo con le prime traduzioni di testi di culture lontanissime non solo geograficamente ma anche per tradizioni e mentalità. Nel secolo successivo, quando ci si rese conto dell’errore, si cercò di correre ai ripari, creando nuove generalizzazioni più o meno ideologizzate e l’universalismo fu visto, da alcuni liberi pensatori, come una imposizione dei “valori” dell’Occidente sugli ex-sudditi coloniali. Sotto le bandiere dell’universalismo nacque, anche, la “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” del 10 dicembre 1948. In quell’occasione le Nazioni Unite proclamarono l’ideale comune di tutti i popoli: la difesa dei diritti civili, sociali, politici, ed economici basati “sulla dignità e valore della persona umana, sull’uguaglianza dell’uomo e della donna”. La grande novità della “Dichiarazione” dell’ONU rispetto a quella del 1789 era l’inserimento del termine “dignità” che, nel Preambolo e nell’articolo 1, venne ad esprimere, in un certo senso, l’essenza stessa della persona umana, che è poi riassunta nell’asserzione che tutti gli esseri umani “sono dotati di ragione e coscienza”. Quei valori e diritti sarebbero fondati sull’idea di una comune Umanità condivisa e non deriverebbero dalla cittadinanza o dall’appartenenza ad una nazione, etnia o Stato, in quanto dovrebbero essere considerati prerogativa di ogni essere umano. Per questo sarebbero del tutto diversi da ogni altro diritto costituzionale garantito dai singoli Stati ai loro cittadini. In altre parole, solo per fare un esempio, esisterebbe un “diritto umano” alla libertà (ma anche di pensiero, di espressione, di religione) che travalicherebbe qualsiasi legge o volontà di Governo. Un Governo può non riconoscerlo legalmente, ma questo, secondo il pensiero dei Padri costituenti della “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”, non equivarrebbe ad affermare che il “diritto umano” non esista. La “Dichiarazione” del 10 dicembre 1948 e le due successive Convenzioni del 1966, sono state, indubbiamente, delle tappe importanti sul cammino dell’Umanità. Per la Dichiarazione del 1948, l’individuo è sacro sia come corpo che come essere spirituale (da qui derivano il no alla tortura e alla pena di morte, la libertà di religione, di credo, di espressione e di poter manifestare liberamente i propri convincimenti). E ancora, si riconosce agli uomini e alle donne gli stessi diritti di fronte alla legge; inoltre si afferma che ogni giudizio non deve dipendere da pregiudizi legati al sesso, all’età, alla classe sociale o alla nazione di appartenenza. Sono idee realmente rivoluzionarie, che hanno trasformato il mondo. Ma, col tempo, anche il tema dei diritti umani è diventato terreno di contrasti fra culture e tradizioni diverse; alcuni pensatori, in nome del multiculturalismo e del relativismo culturale, hanno criticato la “Dichiarazione” del 1948, sostenendo che riflette una visione del mondo troppo filo-occidentale. Ad esempio, viene talvolta sostenuto che i diritti umani, in Occidente, si sovrappongono alle libertà politiche, negate in certi Paesi asiatici. Diritti umani e libertà politiche sono mutuabili o ci deve essere tra loro una netta demarcazione? Come ben sottolinea Danilo Zolo “nella visione individualistica e liberale dell’Occidente, i diritti dell’uomo sono delle protesi normative a tutela della libertà personale, dei beni individuali e della privacy contro le interferenze degli altri soggetti, delle istituzioni sociali e soprattutto delle autorità politiche. Questo concetto di libertà è del tutto, estraneo alla cultura islamica, anche a quella non integralista, profondamente segnata com’è da un senso religioso di appartenenza alla comunità, con la quale l’individuo si identifica non rivendicando diritti ma adempiendo a doveri, cioè seguendo scrupolosamente regole collettive di comportamento politico-religioso. Altrettanto si può dire per la tradizione confuciana cinese, sopravvissuta indenne alla violenta importazione dall’Europa del verbo marxista: la vita sociale è costituita, secondo l’etica confuciana, da rapporti gerarchici e comunque fortemente asimmetrici che si fondano su vincoli reciproci di mutua collaborazione e obbligazione, non su diritti e doveri paritari e contrapposti” (Danilo Zolo, “Cosmopolis, la prospettiva del governo mondiale”, Feltrinelli, Milano, 1995, pag. 143). Cerchiamo di analizzare, per sommi capi, quanto affermato da Danilo Zolo. Il discorso sull’Islam è piuttosto complesso. In verità, la filosofia islamica, nata all’interno dell’eredità del pensiero greco, conosce il dibattito sul carattere filosofico dell’universale; la questione, che si impone, però, solo sotto forma di interrogativo logico e sta alla base della teoria della conoscenza, è stata nei secoli ampiamente sviluppata. Ma, al contrario, tra filosofi e giuristi c’è scarsissimo interesse nei confronti dell’universalità dell’etica e dei “valori”. Nell’Islam ciò che ha valore è l’“Umma”, cioè la “Comunità” dei fedeli e la “Sunna”, la pratica consacrata dal profeta Maometto (570?-632 d. Cr.) e dai primi quattro Califfi “ben guidati”, cioè dai primi rappresentanti della Comunità. La religione ed i “valori” della società si confondono così con la “tradizione” e guidano anche i più piccoli passi dell’esistenza di ciascuno; ogni fedele troverà nella “tradizione” un modello ed una gerarchia di “valori” formulati dai giuristi, da seguire. Ogni libertà individuale si dissolve in quella comunitaria dell’“Umma”. L’Islam è, così, condivisione ed esclusione: i doveri comunitari, la libertà ed i “valori” appartengono solo a chi fa parte della “Comunità” (“Umma”) la sola ad avere il privilegio della “Sunna” (“Condotta”, indica il modo di agire del profeta Maometto consegnato nella “Tradizione”, o “Hadith” e divenuto la seconda fonte del diritto islamico dopo il Corano); tutti le altre culture e società ne sono escluse. L’esclusione dovrebbe servire a preservare l’intera Comunità dai pericoli delle contaminazioni: le società occidentali sembrano, infatti, dominate da un individualismo estremo e da un pluralismo (anche religioso) confuso. Da questa impressione deriva il timore, di molti musulmani, che l’introduzione dei “diritti dell’uomo” (visti, spesso, come l’espressione dell’“imperialismo” culturale occidentale) possa portare alle dissoluzione dei “valori” e dei legami sociali creati dall’“Umma”. E poi, perché, affermano i giuristi dell’Islam, parlare solo di “diritti” individuali e non di doveri (verso Dio, la società, gli altri uomini)? Perché non parlare in maniera esaustiva anche della responsabilità dell’uomo nei confronti della comunità? In verità, l’articolo finale della “Dichiarazione” del 1948, art.29) esalta “i doveri di ciascun uomo verso la comunità”; ma perché porre l’argomento solo marginalmente ed in fine? La domanda del perché non si parli di “doveri” non è di poco conto considerando che per lunghi secoli, nell’Islam (ma anche nel Cristianesimo, nell’Induismo, nel Confucianesimo cinese e in molte altre religioni) si è dibattuto sui “doveri” dell’uomo. Il non parlarne, forse, fu una scelta; forse si volle sottolineare che finalmente l’uomo si era affrancato dall’influenza, dall’autoritarismo, dall’ubbidienza passiva e, perché no, anche dalla dittatura delle religioni. Ma, come ben sottolinea Francois Jullien: “perché dovrebbero essere proprio i diritti l’unico elemento dell’uomo che può essere assolutizzato ed elevato al livello incondizionato dell’universale?” (Francois Jullien, “L’Universale ed il comune; il dialogo tra le culture”, Laterza, Roma-Bari, 2010, pag. 112). La nozione dei “diritti” dell’uomo, che è specificatamente figlia della filosofia occidentale, nacque dal nominalismo (Duns Scoto, 1265?-1308, Guglielmo di Ockam, 1285-1347) secondo cui l’unica realtà sostanziale sarebbe quella del singolo individuo; e dalla seconda scolastica spagnola (Francisco Suarez, 1548-1617) che separò la natura razionale dell’uomo dal soprannaturale. È da questi, insieme ad altri presupposti, che si sviluppò l’illuminismo ed il paradigma della modernità in cui il potere ed il sapere si legarono ad una visione di un nuovo ordine mondiale capace di parlare solo la lingua della razionalità occidentale. Vorrei concludere questa breve parentesi citando Gandhi. Il Mahatma Gandhi (1869-1948), che aveva auspicato l’inserimento di un lungo e dettagliato elenco dei doveri dell’uomo nella dichiarazione dell’ONU del 1948, amava ripetere: “Il Gange dei diritti scaturisce dall’Himalaya dei doveri” (cfr. Gandhi, “Letter Addressed to the Director-General of UNESCO”, in: “Human Rights, Comments and Interpretations”, Columbia University Press, New York, 1949, pag.18).

Anche in Cina non si sono mai posti la questione dell’universalità dei “valori”; l’impero cinese che non scorgeva limiti ai propri domini, sentì a tal punto la propria cultura come globale da ritenere la globalità ed il multiculturalismo come dati di fatto naturali. Così i filosofi non avvertirono la necessità di un concetto di “universale”, teorico o aprioristico, che la rivendicasse. L’ universalismo cinese si fondò sull’identica “natura” (“xing”), in cui tutti gli uomini avrebbero trovato la loro origine. Confucio (551-479 a. Cr.), non a caso, affermò che: “Gli uomini sono vicini per natura (xing), ma è nella condotta che si allontano gli uni dagli altri” (“Dialoghi”, XVII,2). L’umanità avrebbe formato, in modo del tutto naturale, una sola comunità la cui unica vocazione sarebbe stata quella del raggiungimento della prosperità, della pace e della felicità (“Tra i quattro mari, tutti gli uomini sono fratelli”, Confucio, “Dialoghi”, XII,5). Ma l’ideale di felicità proposto non era individuale, soggettivo, perché per il grande filosofo cinese la società era tutto; era voluta dal Cielo per il miglior conseguimento del fine della vita di ogni individuo. La logica confuciana legava ogni uomo strettamente alla famiglia e alla società civile alla quale doveva contribuire con le migliori sue energie. Negli insegnamenti di Confucio e di Mencio (370-290 a. Cr.) a dominare non era l’idea di diritto individuale, ma quella di armonica relazione inter-personale e sociale (sovrano-sudditi; genitori-figli, marito-moglie; primogenito-secondogenito; amico-amico). L’ordinamento sociale metteva in evidenza la distinzione fra i superiori e gli inferiori; era una divisione non basata sul criterio del sangue o dalla classe, bensì sulla dignità, il lavoro e l’anzianità. Tutti i membri della società nascevano, infatti, uguali (a parte la naturale distinzione del sesso) e tutti potevano accedere alle più alte cariche governative dopo aver superato degli speciali concorsi. Tuttavia l’uguaglianza sociale non era intesa in senso assoluto, perché Confucio era ben consapevole che certe diseguaglianze non potevano essere eliminate senza distruggere la stessa struttura sociale. La dignità imperiale stava sopra tutti i cittadini; la paternità e la maternità esigevano un perfetto rispetto dei figli; i maestri partecipavano all’onore che era dovuto ai parenti; i più anziani precedevano i più giovani. L’ordine sociale era armoniosamente disposto secondo questa scala gerarchica; il concetto etico alla base non solo delle relazioni sociali e politiche cinesi ma anche della gerarchia dei “valori” era (ed è ancora) il compimento del proprio dovere nei confronti degli altri ed il rispetto di precisi obblighi reciproci nella consapevolezza che ogni azione produce delle conseguenze che ricadono non solo su chi le compie ma anche sulla sua famiglia, la sua discendenza e l’intera società. Confucio pensava che la moralità non dovesse essere fondata sull’obbedienza a qualche essere trascendente ma nella pratica delle “Virtù” (che formavano un vero e proprio sistema di “valori”) così suddivise: “benevolenza” (“jen”), “giustizia” (“i”), “cerimonie” (“li”), ossia le norme stabilite dalla consuetudine; “sapere” (“chih”); “verità” (“hsin”), cioè: “la sincerità e il tener fede alla parola data”; e la “lealtà” (“chung”). Nella filosofia confuciana (che ancora pervade il mondo estremo orientale: Cina, Giappone e Corea) il pensiero sopra esposto è esplicitato nella teoria del “porre ordine nel mondo” (“Ching shih”) che prescrive un rigoroso bilanciamento tra le garanzie, i privilegi e le libertà ottenibili dalle persone, ed i loro doveri che consistono nella pratica delle “Virtù”. Ma intendiamoci, non si parla assolutamente di “libertà” come auspicate in Occidente, né tantomeno di “diritti individuali”; il Confucianesimo, come abbiamo detto, non tutela i “diritti dell’individuo” ma solo i princìpi (ed i “valori”) che, nel contesto sociale, possono essere considerati elementi di stabilità sociale e di coesione. L’approccio confuciano classico non metteva in risalto le libertà individuali, ma i “li” (cioè: i “riti”) non destinati ad una popolazione specifica o a un gruppo sociale, ma a tutta la comunità. I “li” erano norme di comportamento che dirigevano e canalizzavano i desideri dell’uomo facendoli coincidere a linea di condotta legate alla tradizione e socialmente accettabili. Erano un complesso di precetti morali, di leggi statali, di “valori” da custodire, di costumi e di cerimonie; in questo complesso normativo ognuno poteva trovare la sua strada ben definita ed il governo si serviva di questo mezzo per perseguire la pace sociale. Ogni possibile “libertà” individuale doveva essere praticata entro i termini stabiliti dai “li”. Anche il criterio del bene e del male stava nei “li”: una azione che era in sintonia con i “li” era buona; una che, invece, andava contro, era cattiva. I “li” erano la norma della moralità e lo strumento per vivere in società. Confucio non pose mai al centro della riflessione l’indipendenza individuale, ma la società, il popolo; il suo era un umanesimo “demo-centrico”. Questa visione sociale, che riflette la struttura mentale cinese, trova precisi riscontri anche nel linguaggio: fra gli ideogrammi non ve n’é uno per designare la “persona” come individuo in senso astratto (cfr. Woo, Peter,K.Y., “A Metaphysical Approach to Human Rights from a Chinese Point of View”, sta in: “The Philosophy of Human Rights: International Perspectives”, ed. by: Alan S. Rosenbaum, Westport CT, Greenwood Press, 1980, pag. 119). E come non esisteva l’individuo come soggetto, non c’erano, fino all’introduzione del pensiero occidentale, precise corrispondenze a parole come: “morale”, “libertà”, “autonomia”, “utilità”, “filosofia”, “religione”, “razionalità” e “diritti” (si veda: Rosemont, Henry, Jr., “Why take rights seriously? A Confucian Critique”, sta in: “Human Rights and the World’s Religion”, ed. by: Leroy S. Rouner, Notre Dame, Notre Dame University Press, 1988, pag 173.). Come ben sottolineò il giurista cinese Chung-Shu Lo, che partecipò ai lavori della commissione che elaborò la “Dichiarazione Universale” dell’ONU del 1948, la nozione di “diritto” soggettivo era completamente estranea alla lingua cinese; per renderne l’idea, i primi traduttori delle opere politiche occidentali dovettero coniare, alla fine del 1800, una parola nuova: “chuan-li”, che letteralmente significa: < potere e interesse > (cfr.: Chung-Shu Lo, “Human Rights in the Chinese Tradition”, sta in: J.Maritain (a cura di), “Human Rights. Comments and Interpretation”, London, Allan Wingate,1948, pag.187). In realtà la parola “chuan-li” fu coniata, probabilmente, nel 1863, da W.A.P. Martin (1827-1916) fondatore della Missione presbiteriana a Pechino. Il missionario la utilizzò nella sua traduzione in cinese del più popolare trattato di leggi internazionali in uso in quel periodo: “Elements of International Law”, di Henry Wheaton (1785-1848). Abbiamo usato la parola “probabilmente” perché i due ideogrammi (letti, naturalmente, con la pronuncia giapponese: “genri”) furono utilizzati, in quel periodo, anche nell’Impero del Sole Levante per esprimere lo stesso concetto di “diritto” soggettivo; li utilizzò un famoso modernista giapponese Nishi Amane (1829-1897) che contribuì ad introdurre la filosofia occidentale in Giappone. Nishi Amane, combinando i vari ideogrammi formò moltissimi neologismi in uso ancora oggi; il più famoso fu “tetsugaku”, cioè: “filosofia”, coniato nel 1873 (si veda: Minear, Richard, “Nishi Amane and the Reception of Western Law in Japan”, sta in: “Monumenta Nipponica”, n.2.28, Sophia University Press, Tokyo, 1973, pagg. 151-175). La mancanza di una terminologia appropriata per definire la parola “diritti” dell’uomo è un chiaro indizio che ci rivela come quel concetto fosse estraneo alla cultura cinese e giapponese prima dell’arrivo del pensiero occidentale.

Qualcosa di simile accadde in India, dove, con l’Induismo, il tema dell’universalità” dei diritti e dei “valori” si scontrò (e ancora si scontra) con il sistema delle caste. Parlando della società indiana non possiamo infatti non tener di conto delle quattro classi, o “colori” (“varna”, o, “jati”) in cui è suddivisa: quella dei brahmani, sacerdoti e custodi dell’ordine sociale; quella dei principi e guerrieri (kshatriya); quella degli agricoltori e dei commercianti (vaisya); ed infine, quella (sudra) che obbedisce a tutte le altre ed è estromessa dai riti religiosi. Poi esiste un gruppo definito dei “fuori casta” (paria), al limite del mondo animale e dell’inumano. Ciascuna è una corporazione chiusa, che si autogoverna secondo proprie leggi, statuti e sistemi di “valori”; al loro interno vige una stretta endogamia e ogni contatto con le altre caste (perfino per quanto riguarda il cibo) è accuratamente evitato. Il sistema delle caste da origine ad un complicatissimo codice di comportamento e riduce la mobilità individuale, sociale e professionale. Ma anche le donne non sono molto considerate. Nascere donna, sia pure in una casta elevata, continua ad essere ritenuto come una sorta di punizione divina. Il sistema delle caste crea limiti e barriere insopprimibili; nessun ideale o nessuna teorizzazione filosofica o giuridica potrà trascendere questa appartenenza che deriverebbe dall’ordine globale, cosmico e sociale stabilito sin dalle primissime cosmogonie. Il “Dharma” (“Legge”) consiste essenzialmente nel rispetto di questa inesorabile ripartizione, nella consapevolezza che l’esistenza individuale non è che un momento in un ciclo vitale infinitamente lungo, che implica successive rinascite (“samsara”); che il destino che ci accompagna in ciascuna esistenza è il frutto delle azioni, buone o cattive, compiute nelle precedenti vite (la legge del “karma”, per cui rinascere nelle caste più basse è come una espiazione di colpa); e che non esista una legge morale universalmente valida, perché le diseguaglianze sono legate ai meriti e ai demeriti. Così ciascuno deve vivere secondo la propria legge, cioè secondo il codice di comportamento ed i “valori” consoni al suo stato. Nell’Induismo non si può parlare di “liberazione” (anche sociale) dell’uomo senza scindere dal “karma”; un uomo è libero quando può sfuggire al ciclo delle rinascite, quando riesce ad esaurire il suo “karma”. Solo così potrà liberarsi dagli intralci che formano la natura ed il mondo, dai vincoli, dalle lordure, dal male e dalla sofferenza.

Con il Buddhismo, molte cose cambiarono. Come movimento riformatore dell’Induismo, l’antico insegnamento canonico buddhista predicò una nozione di società che si pose in netto contrasto con le preesistenti credenze sulle caste. Per esempio, nel testo in lingua pali “Agganna Sutta” (il 27° Sutta, cioè: ”Discorso” della raccolta: “Digha Nikaya”), il Buddha si scagliò, con una certa veemenza, contro l’idea che la casta di appartenenza di un individuo potesse rivelare qualcosa delle sue doti etiche. Nella società civile il Buddha interpretò la gerarchia della caste come sistema etico: il brahmano non è colui che è nato nella casta dei sacerdoti e dei saggi, bensì colui che conduce una vita retta, regolata da un corretto sistema di principi e norme. Il Buddhismo può essere definito un “cammino di liberazione”, perché tutti i suoi insegnamenti traggono forza e orientamento dalla presa di coscienza della condizione di sofferenza dell’uomo. L’analisi del Buddha (566 ?-486 a. Cr.) iniziò da una riflessione sull’universalità del “dolore” (“duhka”): la sofferenza è infatti intrinseca a tutto ciò che esiste, quindi anche alla vita degli uomini. In questa semplice considerazione sta l’essenziale del messaggio buddhista, affidato al famoso “Sermone di Benares”, pronunciato dall’asceta davanti ai suoi discepoli dopo la sua “illuminazione”. Tutti, fin dalla nascita, ci ammaliamo, invecchiamo e siamo destinati a morire. La causa prima della sofferenza è il “desiderio egoistico” (“trsna”) che porta all’attaccamento alle cose che costringe l’uomo a fluttuare insieme al mutare continuo degli oggetti desiderati. Per raggiungere la liberazione dal dolore è necessario impegnarsi in un cammino in cui si deve intervenire sulla moralità delle azioni e sulla disciplina della mente. Questo percorso di “liberazione” dal dolore, nel pensiero filosofico di Buddha, sarebbe articolato in otto punti, da cui il nome di “nobile Ottuplice Sentiero” (“arya-ashtanga marga”); sono princìpi o campi di pratica suddivisi, a loro volta, in tre gruppi: una sezione conoscitiva, una sezione sulla disciplina morale ed una dedicata alla concentrazione. Mente, linguaggio e corpo sono infatti le “porte dell’azione” (“karmadvara”), i tre canali con i quali si esprime la volizione sotto forma di pensiero, parola e azione la cui purificazione è essenziale per ottenere il risveglio spirituale.

Ma siamo andati un po’ troppo oltre torniamo ai nostri “valori”.

Nel Buddhismo antico non esiste un corrispondente alla nostra definizione di “valori”; come tanti altri termini anche questo entrò in uso dopo l’incontro con la filosofia ed il pensiero occidentali. Quando parliamo del Buddhismo ci inoltriamo in un mondo estremamente complesso, soggetto in Occidente ad infinite letture, anche pregiudiziali e disinvolte, che hanno spesso identificato questa filosofia religiosa (ma di quale Buddhismo stiamo parlando? Esistono moltissime scuole e tendenze, spesso anche in contrasto tra di loro) come la risposta più adeguata al bisogno religioso dell’uomo moderno. In pratica, per qualcuno il Buddhismo è diventato l’incarnazione dei sogni e delle speranze dell’Occidente. Nelle traduzioni dei sacri testi buddhisti, alcune volte, sono state utilizzate parole ingannevoli che suggeriscono concetti, senz’altro suggestivi per l’uomo occidentale, ma assolutamente inconciliabili con i significati originali. Si è parlato, così, di “anima”, di trascendente (spesso raffigurato come un “Dio” vero e proprio), di “persona umana”, di “diritti universali dell’uomo” e di tanto altro ancora. Sono parole e concetti che, mediati dalle traduzioni occidentali, sono poi, in tempi recenti, tornati in Asia, facendo sorgere anche nel Buddhismo un nuovo linguaggio spirituale. Facciamo alcuni esempi. Nel pensiero originale del Buddhismo non esiste qualcosa di assimilabile ai concetti di “persona umana” o di “anima individuale” così come sono stati sviluppati dalle religioni e dalle filosofie occidentale. Qualcuno ha tradotto il termine “pudgala” con “persona”, ma il termine buddhista si riferisce alla sostanza portatrice del ciclo delle rinascite che, come qualsiasi effimera forma di vita, consiste essenzialmente di dolore e rinascita. Generalmente il Buddhismo (a parte alcune scuole, dette “Pudgalavada”, che affermano il contrario) nega l’esistenza di una tale entità, come nega l’esistenza dell’eternità dell’anima. Si parla di “anatman”, cioè dell’“inesistenza del sé” o di “assenza di un sé”, tradotto molto malamente con: “non ego”. Addirittura, secondo gli antichi insegnamenti, l’appropriazione di un sé, cioè il fatto di considerare la persona come qualcosa di reale a cui attaccarsi sarebbe la causa principale della sofferenza umana. Da questa errata valutazione nascerebbero, infatti, l’idea dell’esistenza di un sé individuale (“pudgalatman”) che riguarda gli esseri senzienti, e del sé fenomenico (la “realtà”) che causerebbero il nostro vagare nel “Samsara”, il ciclo delle esistenze condizionate. La parola “persona”, da noi tanto osannata, nel pensiero più antico del Buddhismo, andrebbe considerata solo come un termine convenzionale per indicare un’entità apparente e della consistenza dei sogni. Il Buddhismo antico insegnava, infatti, che tutte le cose sono impermanenti (“anitya”), impersonali (“anatman”) e pertanto, come abbiamo visto, “dolorose” (“dukha”).

Nello stesso modo, nel Buddhismo, fino all’introduzione del pensiero occidentale moderno, non si parlò mai di “diritti” dell’uomo. Con i presupposti, accennati nei paragrafi precedenti, come si poteva parlare di “diritti” individuali? Buddha parlò solo di doveri; di impegni e norme che avrebbero dovuto aiutare l’uomo a dissolvere l’illusione e a sfuggire al ciclo delle rinascite. È in questo campo, nella sezione dedicata alla condotta morale (“sila”), che possiamo trovare qualcosa di assimilabile ai nostri “valori”. Sarebbero norme valide in senso universale, perché inerenti alla stessa condizione umana: rispetto della vita, astensione dal furto, castità, non mentire e non bere alcolici (che talvolta è esteso a ogni sostanza che comporta l’annebbiamento delle capacità della mente). Tutti questi precetti avrebbero origine dalla consapevolezza dell’interconnessione di tutte le cose: ogni nostra azione o comportamento produrrebbe o potrà produrre effetti e ripercussioni sulla nostra vita e su quella di tutti gli esseri (legge del “Karma”, che sottintende l’efficacia dell’atto, cioè delle azioni). La giusta condotta morale è una condizione indispensabile perché la disciplina mentale sia efficace e permetta alla “sapienza” (gnosi) di svilupparsi in una visione interiore chiara del carattere impermanente e dello stato condizionato di tutte le realtà interiori ed esteriori.

Nel Buddhismo di tradizione Mahayana (il “Grande Veicolo”, termine che designò l’insieme degli insegnamenti fondati su alcuni Sutra che proclamavano l’ideale dei Bodhisattva e della compassione universale), il “valore” in assoluto più importante, che nascerebbe dalla consapevolezza della sacralità della vita (anche se, in ultima analisi, anche la vita potrebbe essere considerata illusoria), è l’altruismo (“karuna”), tradotto solitamente con “compassione”, o “empatia. Secondo questi insegnamenti, in associazione con “Prajna” (“saggezza”), costituirebbe uno dei due pilastri dell’insegnamento del Buddha. Il sentimento della “Karuna” venne descritto, in Occidente, come l’amore per ogni essere vivente; ma la parola “amore” è fuorviante, perché spesso l’amore è egoistico, possessivo, offuscato dall’ignoranza (“avidya”), e facilmente soggetto all’opposta passione, cioè, all’avversione e all’odio. L’azione altruistica che cerca di cancellare le sofferenze nel prossimo, nella dottrina buddhista di tradizione “Mahayana”, occupa il secondo posto tra le “Quattro Incommensurabili Attitudini” (“Catvari Apramanani”, o: “Brahma vihara”) che devono essere coltivate nella pratica meditativa: “maitri” (“amicizia”), “karuna” (“compassione”), “mudita” (“gioia simpatetica”) e “upekssa” (“equanimità”). La prima donerebbe agli altri piacere e felicità; la seconda, che nascerebbe dalla consapevolezza profonda dell’unità fra tutto ciò che esiste, sradicherebbe la sofferenza; la “gioia simpatetica” si manifesterebbe nella felicità degli altri; mentre “l’equanimità” libererebbe da ogni visione egoistica e da ogni attaccamento. Al principio della sacralità della vita si lega, anche, la legge dell’amore e della non violenza (“ahimsa”); per il Buddhismo, dove tutti gli esseri umani sono chiamati a raggiungere livelli di spiritualità più elevata, uno dei modi per farlo, oltre al fornire aiuto a tutte le creature, c’è anche quello del rifiuto di ogni forma di violenza, anche se, purtroppo, però, come la storia ci insegna, non sempre quel principio fu seguito. Così, per esempio, nel medioevo giapponese, i monaci divennero, talvolta, guerrieri ed i monasteri fortezze militari.

Il “valore” della non violenza sprofonda le sue radici ben dentro nel suolo della cultura dell’India. Il comandamento di “non uccidere” era uno dei cinque “valori” del movimento religioso dei “Nigrantha” (cioè: i “Nudi”) a cui appartenne Vardhamana (secondo alcuni studiosi 549-477 a. Cr.), detto “Jina” (il “Vittorioso”), fondatore del Jainismo. Poi passò nell’induismo ortodosso (l’insegnamento della non violenza è, infatti, uno dei fondamenti del culto di Vishnu), ed infine nel Buddhismo. Ma, a parte questi antichi presupposti, tutte le religioni ne lodano la forza e condannano ogni forma di violenza. In Cina, più che Confucio, che non era un pacifista, gli ideali della non violenza furono espressi dal filosofo Mozi che visse all’incirca tra il 470 ed il 390 avanti Cristo. Mozi, facendo appello all’amore universale (“chien ai”) descrisse quel concetto con una famoso aforisma: “se qualcuno mi getta addosso una pesca, gli porgo una prugna”. Ma come dimenticare le argomentazioni a favore della non violenza del rabbino Hillel, nel primo secolo dopo Cristo? O il principio del “porgere l’altra guancia” ribadita da Gesù nel famoso “Discorso della Montagna” (Luca, 6,27-38; ma anche: Matteo, 5,38-42)?

Nell’epoca moderna, con Gandhi, che ne trovò conferma proprio nei Vangeli cristiani, divenne un “valore” universale ed uno strumento di lotta anche politica. Alla “non violenza” è legato il concetto di “Satyagraha”, tradotto spesso in Occidente con il termine di “resistenza passiva”; ma la parola non ne rende il significato. Non è infatti una resistenza “passiva” ma attiva; non oppone l’inerzia al male ma l’amore, la fede nella verità, il sacrificio personale ed il coraggio. Questa “rivalutazione” del coraggio dà alla dottrina dell’“ahimsa” una forza del tutto particolare. Il coraggio in quasi tutte le culture e tradizioni è sempre stato un “valore” sfruttato dalla violenza per giustificare se stessa. Ma solo il coraggio della non violenza è il vero coraggio: “Da che parte sta il coraggio? Dal fare a pezzi gli uomini da dietro un cannone? O nell’affrontare il cannone sorridendo e nel farsi fare a pezzi? Chi è il vero guerriero? Colui che reca la morte agli altri? O colui che considera la morte come l’amica più cara” (Gandhi, “Hind Swaraj”, Natesan, Madras, 1933, cap. XVII).

L’articolazione dei “valori” buddhisti di cui abbiamo parlato, nel tempo, pur mantenendo un fondamento comune, variò a seconda delle tradizioni culturali e delle posizioni sociopolitiche diverse presenti nei vari Paesi dove il pensiero del Buddha si diffuse. In Cina e Giappone la dottrina fu interpretata sottolineando la positiva presenza del “vuoto” (“suniyata”), o della “natura di Buddha” in ogni entità fenomenica. In tal modo fu attribuito un affermativo “valore” religioso ed etico al mondo naturale e alle attività umane. Inoltre, in Estremo oriente, i seguaci del Buddhismo, dedicarono una straordinaria attenzione agli atteggiamenti e agli obblighi morali, in particolare a quelli associati alla “lealtà” nei confronti della famiglia e dello stato che, come abbiamo visto, godevano di alto privilegio nella tradizione confuciana. Anche il Confucianesimo, conobbe in Giappone e Corea, alcune trasformazioni per adeguarsi alle diverse condizioni storiche e geopolitiche. In Giappone, se esaminiamo, per esempio, i documenti governativi e imperiali che indicavano i doveri del popolo, vediamo che vennero esaltate solo cinque delle “virtù” confuciane: la “benevolenza”, fondamentale nel “Celeste impero”, non venne mai presa in considerazione, mentre la “lealtà” assurse in primo piano a sottolineare i vincoli che dovevano esistere tra sovrano e suddito e tra capo e gregario (etica del “Bushido”, la “via del samurai”).

Alla luce delle diverse culture e tradizioni religiose di cui abbiamo sopra accennato come possiamo parlare di “diritti” e di “valori” oggettivi universali e condivisibili? L’argomento è complesso ed il dibattito fra le diverse opinioni è acceso; nel campo dei diritti umani, vi sono i difensori, ad oltranza, e coloro che li mettono, anche solo parzialmente, in dubbio usando argomenti culturali, legati alla specificità delle tradizioni e delle religioni non occidentali.

Ma, esistono realmente degli specifici “valori” appartenenti ad altre culture non presi in considerazione dalla “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” del 1948? Esistono dei “valori islamici”, dei “valori dell’Africa”, o dei “valori asiatici”? In altre parole, e spero di non essere frainteso, la richiesta del rispetto universale dei diritti umani della “Dichiarazione” del 1948, non potrebbe anche riflettere un’impostazione egemonica ed universalistica dell’Occidente che tende ad “imporre” ad altri popoli e culture, insieme alla sua “lettura” del mondo e della realtà, anche i suoi “valori”? Forse, proprio per questo, dopo la “Dichiarazione” del 1948, L’UNESCO continuò il lavoro di ricerca sui diritti umani presenti nelle culture fino ad allora non prese in considerazione. Così nella Tavola rotonda di Oxford, dall’11 al 19 novembre 1965, si studiarono i “diritti” nelle culture asiatiche, in quella islamica, nella “négritudine” africana e nelle società marxiste. Ma il dibattito continuò anche nel Convegno di Bangkok (3-7 dicembre 1979) relativo alle diverse tradizioni culturali e religiose. Sull’esistenza di specifici “valori” asiatici presero posizione anche il re-filosofo di Singapore, Lee Kuan Yew (1924-2015) ed il premier malese Mohammed Mahathir (1925-).

Nonostante i vari tentativi, però, buona parte degli occidentali continua a ritenere i diritti umani fondati su “valori” universali, anche se, ormai è chiaro che provengono da un condizionamento culturale e storico ben preciso (sono stati, infatti, ratificati alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dopo il processo di Norimberga), e vorrebbero che tutti i popoli li sottoscrivessero, senza eccezioni o deroghe, non curandosi del fatto innegabile che nel mondo vi siano diverse realtà culturali che talvolta li contestano o che ne ignorano l’esistenza. In questo modo i “diritti” universali non rischiano di trasformarsi in un nuovo vero e proprio“dogma”? Anche Norberto Bobbio (1909-2004) era piuttosto scettico sulla possibilità di trovare un fondamento universale ai diritti umani; il filosofo, contro l’ideale del giusnaturalismo moderno, sosteneva che quei diritti erano solo “storici” (cfr. N. Bobbio, “L’Età dei diritti”, Einaudi, Torino, 1990). Per Bobbio i diritti vanno “difesi e protetti… costituiscono una classe variabile come la storia di questi ultimi anni mostra a sufficienza. L’elenco dei diritti dell’uomo si è modificata e va modificandosi col mutare delle condizioni storiche, cioè dei bisogni e degli interessi, delle classi al potere, dei mezzi disponibili per la loro attivazione, delle trasformazioni tecniche, ecc. … il che prova che non vi sono diritti per la loro natura fondamentali” (N. Bobbio, “L’Età dei diritti”, op. cit. pag.9).

In verità, come abbiamo visto, anche in Occidente, il concetto di “diritti umani” universali è piuttosto recente. È vero che fin dal più lontano passato sono esistite alcune filosofie che sostenevano l’importanza della tolleranza o della libertà individuale (basti pensare ad Aristotele, che però aveva una scarsa attenzione per le donne e per gli schiavi) o che ipotizzavano l’esistenza di una legge morale superiore ai singoli e ai popoli. Erano idee che affondavano le loro radici nell’area greca, ellenistica, romana e poi cristiana, e che ipotizzavano l’esistenza di una “legge naturale” come fondamento e sistema normativo comune della civiltà. Sofocle (496-406 a. Cr.), gli Stoici, Cicerone (106- 43 a. Cr.), San Paolo (5?-64? d. Cr.), Seneca (4 a. Cr.-65 d. Cr.), San Tommaso d’Aquino (1225-1274) andrebbero considerati gli antesignani della questione dei diritti umani, sebbene ponessero l’attenzione anche sui “doveri” (“De officiis”). Perché fra i precursori non inseriamo anche i teologi politici spagnoli del 1500 (Francisco de Vitoria, 1483-1546, Domingo de Soto, 1494-1560, Francisco Suàres, 1548-1617) che durante l’epoca coloniale proclamarono i diritti degli indiani d’America all’indipendenza e alla giustizia? E che dire del giusnaturalismo del XVII e del XVIII secolo e della teoria politica liberale? Ma la riflessione sulla libertà e la tolleranza non è stata un’esclusiva dell’Occidente. L’Imperatore indiano Ashoka, vissuto nel terzo secolo a.C., dopo essersi convertito al Buddhismo, attribuì grande importanza alla “tolleranza delle diversità”: “ogni essere umano” era considerato titolare del diritto di ricevere tolleranza dallo Stato e dagli altri individui. E questo valeva sia per la libertà personale che per le diverse fedi religiose, “valori” e gli stili di vita.

È senz’altro corretto riconoscere il grande contributo della filosofia occidentale alla creazione della nozione moderna dei diritti umani, ma non bisogna ignorare il fatto che anche pensatori di altre tradizioni e culture abbiano dedicato la propria attenzione alla libertà e al rispetto degli altri. Come sono esistiti filosofi che, sia in Occidente che in Oriente, hanno assunto posizioni diverse. Ad esempio Platone (428/427-348/347 a. Cr.) e Sant’Agostino (354- 430 d.Cr.) che hanno espresso la loro preferenza per l’ordine, i doveri e la disciplina, piuttosto che per la libertà. Posizioni, come abbiamo sottolineato, rintracciabili anche in culture non occidentali.

L’economista e filosofo indiano Amartiya Sen (1933-) ha, da tempo sottolineato, come: “in Europa e negli Stati Uniti esista la tendenza a considerare, anche solo implicitamente che, in Occidente – e solo in Occidente – i diritti umani siano stati apprezzati sin dall’antichità. Questa caratteristica della civiltà occidentale, rivendicata come unica, era, si afferma, sconosciuta altrove. Enfatizzando le specificità regionali e culturali, queste teorie tendono a rafforzare la diffidenza delle società non occidentali nei confronti dei diritti umani universali. Sostenere che l’apprezzamento delle libertà personali, della tolleranza e dei diritti civili è un contributo specifico della civiltà occidentale, porta spesso alcuni difensori di questi diritti a fornire armi a critici non occidentali dei diritti umani, poiché la difesa di un’idea considerata “estranea” può, in effetti sembrare, nelle società non occidentali, imperialismo culturale sponsorizzato dall’Occidente” (Amartiya Sen, “Globalizzazione e Libertà”, Milano, Mondadori, 2002, pag. 71).

Naturalmente questo non implica che l’Occidente, ipotizzando diritti umani in senso generale e applicabili ad ogni essere umano, e “valori” condivisibili, abbia pensato o agito male, ma solo che esistono alcune voci che non sono state ascoltate. Sono le voci di altre civiltà. Quella islamica, quella del buddhismo, dell’antica India, della civiltà cinese o giapponese. E naturalmente di molte altre.

Ma esistono principi, o “valori” appartenenti a culture diverse da quella Occidentale che potrebbero non essere stati presi in considerazione dalla “Dichiarazione Universale”? Penso di sì. Uno potrebbe essere il diritto a vivere in un sistema economico più equo e solidale (penso alla “zakat” islamica); un altro potrebbe essere quello della “non violenza” così caro all’Induismo e al Buddhismo. Perché non è stato affermato nella “Dichiarazione Universale”? Eppure la “Dichiarazione” nacque subito dopo la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale e sarebbe stato ovvio inserirlo. Come non è stata specificata la sacralità della vita. La sacralità dell’individuo è una cosa, quella della vita un’altra.

Le tradizioni culturali dell’uomo sono estremamente varie; probabilmente una maggiore comprensione delle diverse civiltà potrebbe aiutarci a superare le tante divisioni che ancora esistono nel mondo in cui viviamo. La “Dichiarazione Universale” ci ha insegnato che per vivere in armonia non è necessario pensarla allo stesso modo, e che per fare questo dobbiamo capire la nostra comune umanità. Ogni uomo ha diritto alla propria dignità come persona ma ha anche diritto alla vita e a poter esprimere la propria vita nell’infinita gamma delle sue manifestazioni religiose e culturali.